テーマ:高齢者の糖尿病

この記事の目次

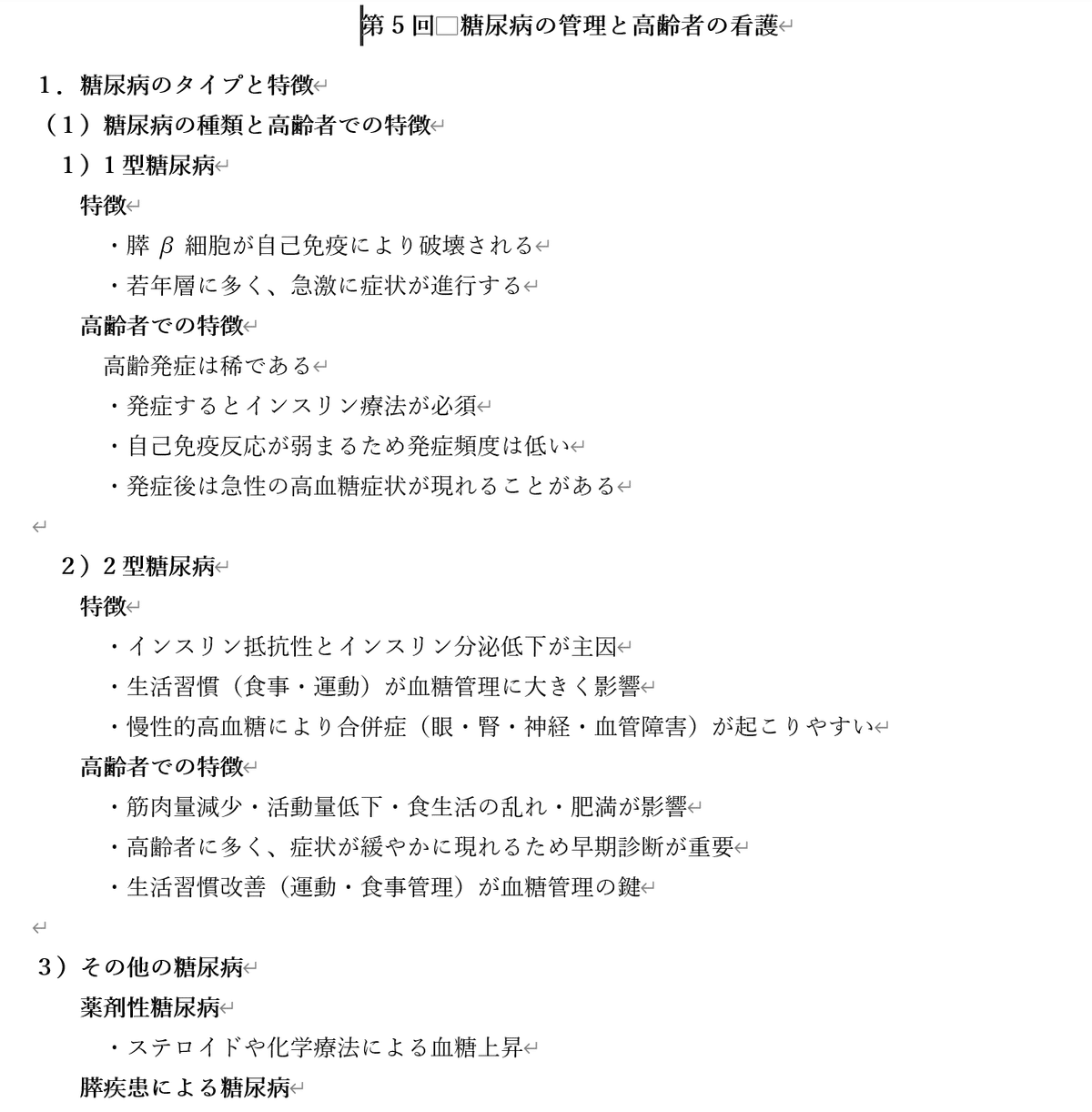

授業案(一部抜粋)

学生用資料(一部抜粋)

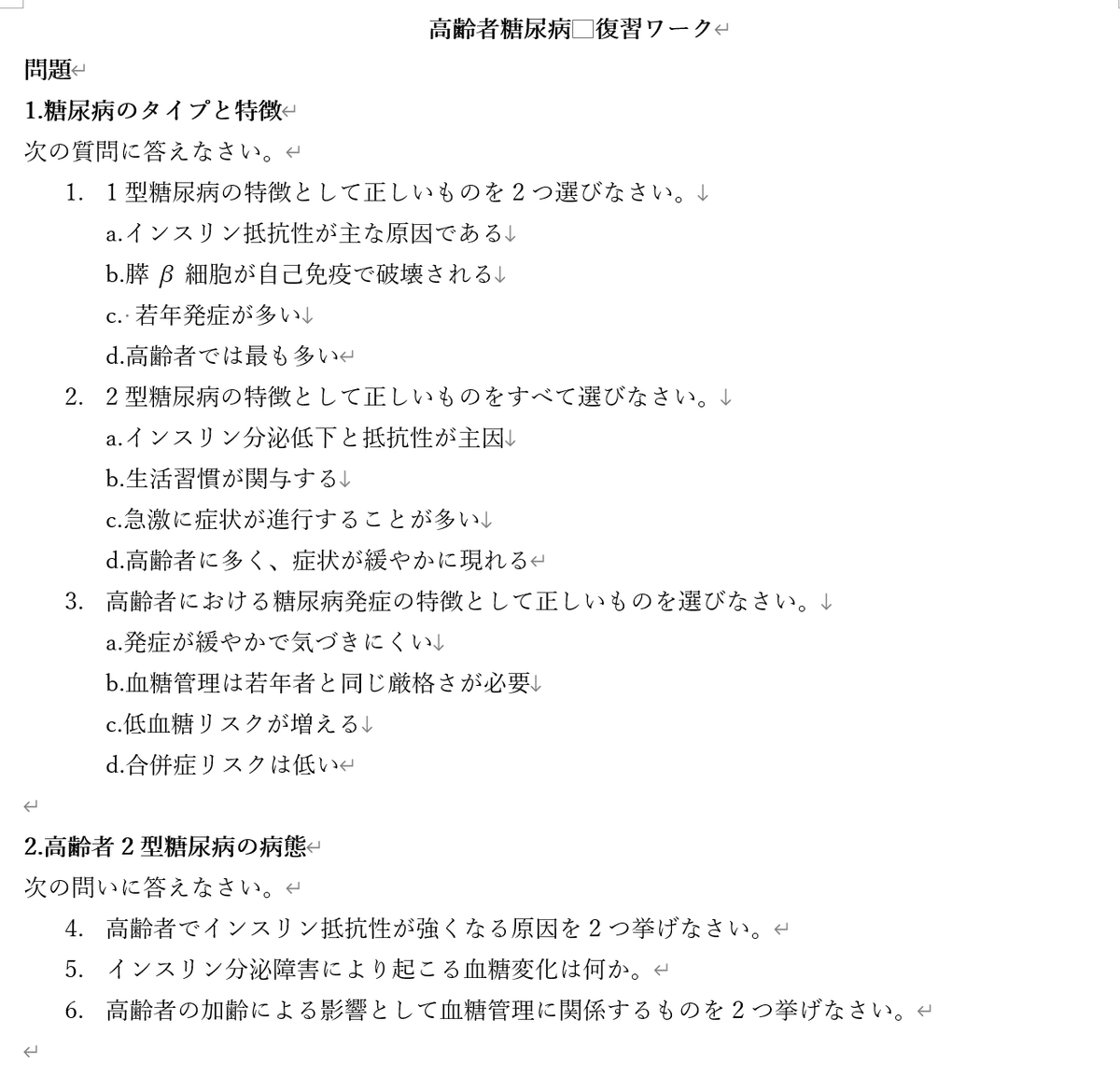

復習ワーク・事例演習(一部抜粋)

Wordのファイル:ダウンロード

老年看護学Ⅱ(5回目)糖尿病の高齢者看護<看護教員向け 授業案+学生用資料 Wordファイル>|看護教員の図書館

高齢者の糖尿病をテーマに看護教員用の授業案と学生用資料です。 有料版はWord形式のファイルをダウンロードできるようにな...

PowerPointのファイル:ダウンロード【Wordファイルと連動】

本教材のご利用にあたって

1. 教材の目的と活用方法について

本教材は、授業設計の「骨格」としてご活用いただくことを目的に作成しております。各教育機関のカリキュラムや学生の学習レベルに応じて、柔軟に調整・アレンジしていただくことを推奨しております。スライドや板書の追加、発問の工夫など、先生方それぞれの教育スタイルに合わせてご利用ください。

2. AIツールを活用した資料作成について

本教材は、AIツールを活用して初稿を作成し、その後、看護教員としての専門的な視点を反映させながら、内容の精査と調整を行っております。効率と質の両立を意識し、現場で実際に使いやすい資料となるよう整えておりますが、ご使用にあたっては、必ずご自身で内容やエビデンスをご確認のうえ、授業内容に適した最終的な調整をお願いいたします。

3. 商用利用および転載・再配布の禁止について

本教材は、非営利の教育目的に限定して提供しております。営利目的での利用や、本教材の文章・構成・形式などを無断で転載・複製・再配布すること、あるいは改変しての販売・提供などは固くお断りいたします。教育目的以外でのご利用や二次利用をご希望の場合は、事前にご連絡いただき、書面での許諾を得ていただく必要があります。

免責事項

- 本教材は、最新の情報に基づいて十分配慮のうえ作成しておりますが、医療・看護分野の知見は日々変化しております。ご利用の際には、最新のガイドラインや教科書、信頼性のある文献をご参照いただき、必要に応じて内容の確認や修正をお願いいたします。

- 本教材の利用によって生じた結果や損害について、当ブログ管理者は一切の責任を負いかねます。必ず利用者ご自身の責任において、内容をご確認・ご判断のうえご使用ください。

:アイキャッチ.png)

PP:アイキャッチ-160x90.jpg)

:アイキャッチ-120x68.png)